«Византия» (Byzantium, 2012) — второе обращение к вампирской тематике режиссера Нила Джордана, подарившего нам классическое «Интервью с вампиром» 1994 года. Фильм оставляет двойственное впечатление. Из безусловных плюсов — он красиво снят, визуально выверен, напоминает местами ожившую живопись. Впрочем, критики, хвалившие его, среди достоинств отмечали в первую очередь не визуал, а то, что фильм поднимает тему вражды полов, угнетения мужчинами женщин в прошлом и мести женщин мужчинам в настоящем. Об этом можно снять хорошее кино, но именно в этом плане «Византия» получилась аморфной и малосопереживательной. Мужские персонажи здесь либо слабые и бесхребетные, либо патологические женоненавистники и садисты; женские персонажи по сути мстят всему миру за свои моральные травмы, причем идут по трупам в том числе тогда, когда этого можно было бы избежать; сочувствовать в итоге сложно что одним, что другим.

При всем этом фильм многократно удостаивался весьма глубокого культурологического и психологического анализа. Например, писали об архетипе матери как чудовища, о вампиризме как метафоре социальной невидимости женщины для общества, сравнивали антагониста с Дьяволом, искушающим Еву, а героиню в красном капюшоне - с Красной Шапочкой, оказавшейся во враждебном мире мужчин-волков. Но вся эта начинка не особо считывается при непосредственном просмотре — фильм снят как мелодрама о несчастных женщинах, пытающихся выжить в мире плохих мужчин. Снят красиво и качественно, но без актерских находок, без запоминающихся диалогов, без размаха, без гротеска и причудливости, без визуальных откровений.

Нет, одна действительно запоминающаяся картинка в фильме есть — бегущие с гор ручьи, постепенно окрашивающиеся в красный, когда кто-то входит в пещеру с намерением стать вампиром. (Кстати, персонажа там встречает и кусает… он сам — словно герой встречает не какую-то внешнюю силу, а собственную Тень в юнгианском смысле — и это действительно интересная находка, которая никак не объсняется в фильме и никак не анализируется в критике, по крайней мере той, которую я нашел.) Увы, эти кадры не делают логичнее все остальное.

Еще один психоаналитический аспект фильма, часто превозносимый в критических статьях - противостояние матери и дочери, образ матери как монстра. Но и здесь едва ли фильм показывает что-то уникальное. Монструозная мать? В «Кэрри» монструозная мать. В «Психо». В первой «Пятнице 13». В «Маме» Энди Мускетти. В "Сказке сказок" Маттео Гарроне (в той части, где Сельма Хайек), и так далее. А здесь - довольно будничные разборки на тему гиперопеки.

В итоге фильм красивый и поклонникам вампирского кино вполне стоит его посмотреть, но особых драматических откровений ждать не следует.

#drc_cinema

«Я гуляла с зомби» (I Walked With a Zombie, 1943) — фильм, относимый обычно к классике хоррора, но по факту скорее драма (или даже скорее мелодрама) с мистическим колоритом; одно из самых первых (кажется, буквально второе — после фильма «Белый зомби» 1932 года) обращений кинематографа к зомби-теме.

В массовой культуре сюжеты о зомби довольно быстро утратили свой вудуистско-гаитянский флёр и перешли в разряд научной и социально-психологической фантастики. «Я гуляла с зомби», с одной стороны, классический фильм о вуду, но с другой — уже ступает на почву подобного социального символизма. Источником вдохновения послужила одноименная («I Walked With a Zombie») статья журналистки и писательницы Инес Уоллес (1888 - 1966). Впрочем, Уоллес описывала зомби не как живых мертвецов в буквальном смысле, а как виденных ею на плантациях Гаити людей, чья воля была полностью подавлена употреблением наркотиков. Они понимали и выполняли простые приказы, но при этом были практически лишены речи и самосознания.

Создатели фильма же решили сделать своего рода переосмысление «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте — только с вест-индийским колоритом. И сняли в итоге историю, в котором образ зомби выступает и метафорой и рабства в его историческом, межрасовом аспекте (один из самых запоминающихся образов фильма — чернокожий скелетоподобный гигант с абсолютно мертвым взглядом чудовищно расширенных глаз), и рабства внутрисемейного, межчеловеческого, когда и жертвой, и злодеем оказывается уже белая женщина.

Как это часто бывает, в момент выхода фильм получил весьма полярную критику (его называли и скучным, и чересчур мелодраматичным; укоряли за не развивающихся персонажей и «нездоровую, ненормальнрую концепцию жизни»), но впоследствии стал культовым, вошел в списки лучших зомби-фильмов всех времен и оказал определенное влияние на культуру. Так, у «Army of Lovers» в 1991 году вышла песня "Walking with a Zombie", в клипе которой использованы фрагменты фильма.

PS: Фильм снял франко-американский режиссер Жака Турнёр, известного прежде всего фильмами ужасов 1940-х — 1960-х годов: «Люди-кошки», «Человек-леопард», «Ночь демона», «Комедия ужасов», «Город в море» и т. д. «Комедия ужасов» примечательна тем, что в ней собрались вместе и от души дурачатся «короли ужаса» Винсент Прайс, Питер Лорре, Борис Карлофф и Бэзил Рэтбоун, до того уже сыгравшие вместе в «Историях ужаса» Роджера Кормана. «Город в море» замечателен тем, что эстетически наследует скорее все тому же «циклу Кормана-По» (даже название взято из стихотворения По; оттуда же взяты цитаты в начале и в конце фильма), а событийно — скорее к творчеству Лавкрафта и Жюля Верна. Но это уже другая история.

#drc_cinema

Красный цвет в "Головокружении" Альфреда Хичкока:

#drc_cinema

Пост про сам фильм здесь: https://vk.com/wall-359802...

Пост про зеленый цвет в "Головокружении": https://vk.com/wall-359802...

"Колодец и маятник" (Le puits et le pendule, 1964) — французская экранизация одного из известнейших рассказов Эдгара По. И главным плюсом, и главным минусом здесь является практически полная дословность, отсутствие чего-либо своего; текст передается не только картинкой, но и закадровым монологом. Черно-белая пленка, «нуарный» контрастный свет и относительно небольшой (37 минут) хронометраж здесь тоже скорее плюсы. Однако финальное ощущение — что фильм фанатский, сделанный из чистого (вполне заслуженного) благоговения перед первоисточником — вот только к благоговению забыли добавить свое видение и вообще хоть что-либо от себя.

И режиссер фильма Александр Астрюк, и исполнитель главной (и практически единственной) роли Морис Роне — явно большие фанаты По. В 1981 году вышел целый мини-сериал («Histoires extraordinaires») по рассказам По. Морис Роне выступил в нем режиссером новелл «Золотой жук» и «Лигейя», а Астрюк снял новеллу «Падение дома Ашеров». Другие режиссеры сериала — Жан Луи Бунюэль, Клод Шаброль и бразилец Руй Герра. Этот мини-сериал также оставляет ощущение фанатского проекта, сделанного с любовью к первоисточнику, но без какой-либо фантазии.

И «Le puits et le pendule» 1964-го года, и минисериал 1981-го вполне можно посмотреть, если вы любите По как люблю его я, и/или если вы колекционируете посмотренные экранизации его рассказов. В противном же случае лучше посмотреть, например, классический «Колодец и маятник» с Винсентом Прайсом. Или даже одноимённый inquisploitation 1991 года с Лэнсом Хенриксоном в роли Торквемады.

Наш пост про "Колодец и маятник" Роджера Кормана с Винсентом Прайсом здесь: https://vk.com/wall-359802...

Наш пост про "Колодец и маятник" Стюарта Гордона с Лэнсом Хенриксоном здесь: https://vk.com/wall-359802... #drc_cinema

«Пан Володыёвский» (Pan Wołodyjowski, 1969) — польский исторический фильм по одноименному роману Генрика Сенкевича.

Любопытно, что знаменитая Трилогия Сенкевича (романы «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский» — о восстании Богдана Хмельницкого, «Шведском потопе» и турецком вторжении соответственно) писались в 1880-е именно в таком, хронологическом порядке; трилогия же экранизаций снималась режиссером Ежи Гоффманом в обратном порядке — «Пан Володыевский» в 1969 г., «Потоп» в 1974 и минисериал «Огнем мечом» — еще четверть века спустя, в 1999 г.

В блокнот киноману: экранизации тех или иных частей «Трилогии» были и задолго до Ежи Гофмана — так, еще в Российской империи, в 1915 году, была снята немая экранизация «Потопа» — попытка сделать масштабный исторический экшен в духе итальянского пеплума «Кабирия» («Потоп» 1915 г. не сохранился); был даже итальянский фильм «Col ferro e col fuoco» (дословно — «Железом и огнем») 1963-го года и так далее. Самый же экранизируемый роман Сенкевича - «Камо грядеши».

«Пан Володыевский» — яркий, масштабный, снятый в аутентичных костелах, замках и природных ландшафтах, начинается как мелодрама с элементами фильма плаща и шпаги, но постепенно перерастает в военную драму. Первая половина фильма изобилует комическими диалогами (за них в основном отвечает пан Заглоба, другой сквозной персонаж Трилогии, главный комический герой всего цикла), но, когда начинается собственно военная часть, юмор закономерно пропадает. Злодейства татар — и, соответственно, возмездие их предводителю — показаны неожиданной для кинематографа 60-х суровостью.

Впрочем, главный недостаток второй, военной половины фильма — не серьезность, а скорее некоторая обезличенность происходящего. С одной стороны — колоссальная массовка безликих турок (в художественно демонизированых персов из кинокомикса «300» верится и то больше), с другой — картонно безупречные главные герои, в итоге взрывающие себя вместе с осаждаемой крепостью не потому, что это что-то действительно решит или кого-то действительно спасет, а потому что пошли на принцип. Возможно, в романе эта развязка сюжетно и психологически логична, но в фильме выглядит абсолютно алогично — тем более, что героям вполне было ради кого и чего жить.

Фильм понравится поклонникам винтажного исторического кино. Поклонникам же более современно снятых исторических фильмов я порекомендую скорее минисериал «Огнем и мечом», того же режиссера и о тех же персонажах, но с другими актерами.

#drc_cinema

«Красавица и чудовище» (вернее, «Девушка и чудовище», «Panna a netvor», 1978) — чехословацкий, как тогда говорили, фильм-сказка, а по факту скорее фэнтези.

Англоязычная википедия вообще определяет жанр как «dark fantasy horror film», и, действительно, «сказочность» здесь если и есть, то не детская. В фильме звучит печальная органная музыка. Полуразрушенный, затканный сухими ветвями дом Чудовища лишен малейшей диснеевской гламурности (часть сцен снимали не в павильонах, а в Гавличковых садах в Праге, которые должным образом зафактурили). Само Чудовище явно страдает раздвоением личности, и злое альтер-эго уговаривает его убить гостью (их диалоги немного напоминают то ли «Венома», то ли «Бёрдмэна»).

Кстати, монстр — действительно бёрдмэн, человек с головой и когтистыми лапами хищной птицы, а играет его Властимил Харапес, чешский артист балета, хореограф и преподаватель танцев.

Для того, чтобы быть шедевром, фильм простоват и не особо богат изобразительно, в нем нет ни рафинированной красоты классической черно-белой постановки Жана Кокто, ни дорогих эффектов ярких современных версий. Однако ценителям мрачных старых сказок его вполне можно порекомендовать.

#drc_cinema

«Мутанты» (в оригинале "Mimic" - "Мимик", "Подражатель", "Имитатор" или как-то так — словом, особь, которая эволюционировала, чтобы походить на более успешный в выживании вид, 1997)

- один из первых фильмов Гильермо дель Торо, урбанистический научно-фантастический хоррор, относящийся к тому же этапу творчества режиссера, что «Хронос» и «Хребет дьявола» — без визуальных изысков, но крепкий, интересный, больше драма, чем фантастика, и заставляющий думать.

Еще в 90-е, на лекциях по истории кино, нам рассказывали, что в фильмах, особенно в старых, изобилующих гротеском, человеческие персонажи, похожие на насекомых — либо маркер нездорового восприятия персонажей (читай — признак ненадежного рассказчика; примеры навскидку — подобный жуку доктор Калигари или Порфирий Петрович из «Раскольникова» 1920 г., сидящий буквально в центре паутины), либо тоже маркер нездоровья, но уже режиссера (привет, Кроненберг). Что же касается дель Торо, то он, если и имеет инсектофобию, то явно ею не страдает, а наслаждается. Насекомые (либо какие-либо напоминающие о них детали) — сквозной образ в его творчестве, и далеко не всегда насекомоподобие — сугубо отрицательная эстетическая характеристика.

Впрочем, в целом «Мимик» — хотя в фильме немало красивых по свету и цвету кадров — в основном не про эстетику, а про текстуру, саспенс и причуды эволюции. Отдельная визуальная фишка здесь, не считывающаяся при первом просмотре — визуальное уподобление людей насекомым: то это люди в гротескной химзащите, то — шеренги статуй, упакованных в полиэтилен, словно гусеницы в коконы.

Поклонникам дель Торо смотреть обязательно, всем прочим, кто хочет увидеть неглупый НФ-экшен — тоже можно, но если вы не страдаете инсектофобией.

#drc_cinema

«Лига выдающихся джентльменов» (англ. The League of Extraordinary Gentlemen, 2003) — фантастический экшен о литературных викторианских героях; экранизация одноименной серии комиксов Алана Мура.

Алан Мур — писатель и сценарист, известный негативным отношением к экранизациям его графических романов. Где-то его можно понять больше, где-то меньше, однако в случае с «Лигой...» его недовольство скорее обосновано — из сложного, многопланового, буквально перенасыщенного цитатами, отсылками и аллюзиями повествования сделали инфантильное, мультяшно-схематичное зрелище, где бессмысленным взрывам, беготне, разрушениям и примитивной компьютерной графике уделяется чуть ли не больше экранного времени, чем живым актерам.

Тем обиднее, что в фильме задействованы отличные актеры, некоторые из которых просто изумительны в своих ролях — особенно легендарный, уже 73-летний на момент съемок Шон Коннери; съемки, кроме павильонов, проходили в замечательных локациях (несколько раз отчетливо узнается Прага); а экшен местами вполне хорош (там, где не подпорчен неуместными шуточками с одной стороны и неуместным пафосом с другой). И даже то упрощение, которому подвергся графический роман Мура, не всегда однозначный минус адаптации — Мур вообще очень любит наделять своих персонажей всевозможнейшими грехами, словно нарочно бросая вызов типовым голливудски безупречным и гламурным героям. Стали ли Аллан Куотермейн и мистер Хайд хуже от того, что Аллан, в отличие от комикса, не показан наркоманом, а Хайд — насильником? Думаю, нет.

Среди причин провала фильма называют, в числе прочего, давление студии на кинематографистов, вызванное не творческими, а сугубо коммерческими причинами (графиком премьер); кроме того, спецэффекты от первой задействованной мастерской оказались совсем неудачными, и пришлось в срочном порядке искать другую мастерскую. Также пишут о конфликтах Шона Коннери с режиссером Стивеном Норрингтоном. Собственно, именно после «Лиги...» первый более не снимался в кино, а второй — кино не снимал. «Это был кошмар, — говорил потом Конери, - Этот опыт оказал на меня большое влияние, он заставил меня задуматься о шоу-бизнесе. Мне надоело иметь дело с идиотами».

При всем этом фильм и сейчас смотрится с удовольствием — во всяком случае, там, где играют актеры, а не взрываются и дубасят друг друга компьютерные модельки; с удовольствием, помноженным на сожаление — ведь мог получиться куда более зрелищный, умный, эстетский и драматичный фильм, стоило лишь пороть поменьше отсебятины и побольше работать с источником…

#drc_cinema

«Персеваль ле Галлуа» (Perceval le Gallois, дословно «Персеваль Валлиец», 1978) — экранизация романа Кретьена де Труа «Персеваль, или Сказание о Граале», фильм-спектакль, фильм-мистерия.

Режиссер Эрик Ромер, представитель французской «Новой волны», полностью отказался в этом фильме от реализма и вдохновлялся отчасти средневековой сценографией, отчасти современным круговым театром. Вместо ландшафтов здесь — три стилизованных металлических дерева, стеклопластиковая река и видимо картонные скалы; место замков — одна и тоже декорация, на которой меняется в основном герб. Столь же театрально-условна и актерская игра, персонажи, произнося текст, подолгу замирают в картинных, стилизованных позах.

При этом именно в плане текстов и музыки здесь достигнута особая степень аутентичности: Эрик Ромер для этого фильма переложил роман со старофранцузского на современный французский, причем с использованием ряда средневековых слов и речевых оборотов — для сохранения архаичности. Персонажи говорят о себе в третьем лице. Они как бы зачитывают ремарки — описывают себя, комментируют свое поведение, причем переход между прямой и косвенной речью не акцентируется. Например, в одной из сцен Бланшфлёр, прежде чем заплакать, шепчет: «Она плачет».

Музыка к фильму — переработанная средневковая, XII и XIII веков, и исполняется на аутентичных инструментах: сарацинской гитаре, ребеке, лютне, поперечной флейте, шалмее, шалюмо. Причем музыка и текст «от автора» исполняются не только за кадром, но и непосредственно в кадре — музыкантами и вокалистами, также одетыми в условно средневековые наряды.

Фильм получил крайне полярные оценки от критиков, причем хвалили и порицали его буквально за одно и тоже — за отстраненное повествование, за академическую, чопорную театральность, за изобразительный примитивизм. «Очень жаль, что задача изображать дремучие леса досталась клумбе с брюссельской капустой, закрепленной на стеблях», резвились противники картины.

Другие не считали детскость и условность недостатками: «Средние века = детство. Это уравнение все чаще выдвигается на первый план, когда речь заходит об интерпретации фильмов, тематика которых связана со Средневековьем. «Нибелунги» Ланга или «Ланселот Озерный» Брессона переносят нас в утопический мир, в котором мы могли бы жить, будучи детьми, погружают нас в воображаемую память о прожитом прошлом, как будто Средние века были памятью нашего детства. Что касается «Персеваля» Ромера, то он, несомненно, занял бы первое место в этой иерархии, основанной на перспективе, связанной с детством».

«Персеваль» не имел успеха у публики и стал одним из самых больших коммерческих провалов в истории французского кино. Сейчас он практически не известен даже поклонникам Артуровского мифа.

(Критику цитирую по французской википедии, перевод мой, не всегда дословный.)

#drc_cinema

«Великая стена» (The Great Wall, 长城, 2016) — историко-фэнтезийный экшен одного из величайших китайских режиссеров Чжана Имоу — и, к сожалению, яркая иллюстрация к выражению «гора родила мышь». Чжан Имоу — режиссер весьма разноплановый. Он прославился прежде всего как режиссер социальных драм об ужасах патриархата в Китае начала века; снимал комедии, черные комедии, гангстерское кино, военные драмы. В 2002, 2004 и 2006 выстрелил подряд тремя визуальными шедеврами в жанре костюмно-исторической драмы с боевыми искусствами («Герой», «Дом летающих кинжалов», «Проклятие золотого цветка»).

«Великая стена» стала его пробой пера в жанре эпического фэнтези и наиболее интернациональным из его проектов. Как ни странно, именно интернациональность состава ставится во главу угла в негативных отзывах — фильм, якобы, утверждает превосходство европейцев над азиатами. Режиссер справедливо возражал, что фильм о том, как циничный белый наемник, увидев самоотверженность китайцев, обретает благородство, никоим образом азиатов не принижает, скорее уж наоборот, и публика, как обычно, увидела расизм там, где его нет.

На самом деле основная проблема фильма, разумеется, не в том, что главные роли в ней играют отличные Мэтт Деймон, Педро Паскаль и Уиллем Дефо, а в том, что играть им практически нечего — «Стена», при всей масштабности и проработке деталей, получилась этаким подростковым мультиком с массой клишированых и схематичных моментов, в котором серьезные разговоры о чести и самоотверженности выглядят чужеродно и искусственно. Дает сбой даже фирменная для эпических фильмов Чжана Имоу визуальная часть. Причудливые оборонительные механизмы и летающие аппараты; яркие доспехи и костюмы, сюрреалистическое оружие, фантасмагорический экшен; необычный дизайн монстров, основанный на китайской бронзе династий Шан и Чжоу; по сути даже собственная мифология (вместо классической пентады «Сине-зеленый Дракон — белый Тигр — красный Феникс — черная Черепаха со змеей — желтый Дракон/ Единорог» здесь Тигр, Медведь, Олень, Орел и Журавль, со своей цветовой символикой)… проработка всего этого вызывает восхищение — и при этом не спасает фильм как целое.

Фильм вполне можно посмотреть, если хочется яркого фэнтези — но знакомство с творчеством Чжана Имоу лучше начинать с его лучших работ (прежде всего это «Герой», «Дом летающих кинжалов» и «Проклятие золотого цветка»).

#drc_cinema

«Сын Франкенштейна» (Son of Frankenstein, 1939) — классический хоррор студии «Universal», продолжение культовых «Франкенштейна» и «Невесты Франкенштейна», третий и последний фильм, где Создание сыграл Борис Карлофф. Именно здесь впервые появляется такой архетипический персонаж готического кино, как Игорь (Igor или иногда Ygor), причем его роль исполнил другой культовый актер — Бэла Лугоши. Впрочем, аристократичного Бэлу изуродовали для этого фильма как Бог черепаху — бедняга напоминает русских крестьян с дореволюционных фото, с прической под горшок и бородой à la moujik его попросту не узнать. Именно этот фильм в первую очередь пародируется Мэлом Бруксом в очаровательной комедии «Молодой Франкенштейн». И в прекрасной советской комедии «Три плюс два» черно-белые кадры, возникающие, когда Сундуков читает детектив — это именно «Сын Франкенштейна».

В отличие от «Франкенштейна» и «Невесты Франкенштейна», «Сын...» уже не является обязательным фильмом к просмотру для всех, кто любит наивную и ламповую винтажную готику, но на этом поле он абсолютная классика и все еще очень добротная работа. Вскоре после него, буквально через несколько лет, мода на классических монстров уйдет, начнется эра кроссоверов и пародий, а потом и эра научной фантастики, на которую так горько сетует кинематографический Бэла Лугоши в фильме «Эд Вуд»...

#drc_cinema

"Воронья лощина" (Raven's Hollow, 2022) - попытка снять готический триллер с Эдгаром Алланом По в качестве главного героя.

Сама идея такого "мэш-апа" - когда реальная биография писателя, соединяется с событиями фантастическими из его же творчества - замечательна. В случае с По лучший фильм такого рода, пожалуй, новелла "Черный кот" из сериала-антологии "Мастера ужасов". В полнометражных же фильмах либо По не главный герой ("В объятиях паука" 1971 года, где По играет Клаус Кински, выдающий фирменный безумный перформанс, или "Между" Фрэнсиса Форда Копполы), либо само кино довольно среднее ("Ворон" 2012 года с вообще не похожим на По Джоном Кьюсаком или "Всевидящее око" 2022-го, с отличным Гарри Меллингом в роли По, но уж очень спорным сюжетом, особенно концовкой).

И в "Вороньей лощине" тоже плоха не идея, а скудная и топорная реализация. Вторичность начинается уже с названия, в котором упоминание ворона незатейливо соединили с отсылкой к Ирвингу/Бёртону. Далее происходят типовое нагнетание и типовые пугалки; персонажи говорят клишированные и напыщенные фразы; компьютерная графика вырвиглазна и достойна мокбастера студии "Asylum"; декорации скудны настолько, что им просто не веришь; ни творчество, ни реальная биография По там и рядом не лежали; а логика кульминационного решения героя - убраться опиумной настойкой, потому что это как-то поможет преодолеть навеянный демоном морок - вообще за гранью добра и зла.

Посмотреть можно, если вы интересуетесь изображением По в массовой культуре или просто уже видели все хорошие готические ужастики и хотите чего-то архетипичного - с приглушенной холодной гаммой, старыми скрипучими домами, скрытными недобрыми вислоусыми местными жителями, девой в беде и в белой ночнушке и так далее. В противном же случае лучше посмотреть "Сонную лощину" Бертона, "Черного кота" Стюарта Гордона или даже "Гоголя" с Петровым и Меншиковым.

#drc_cinema

"Плоть и кровь" (Flesh + Blood, 1985) — исторический фильм Пола Верховена, завораживающий и отталкивающий межжанровый гибрид, одновременно красивый и отвратительный, циничный и романтический. Сразу стоит заметить, что здесь, в рубрике #drc_cinema , далеко не каждый пост является однозначной рекомендацией к просмотру. С «Плотью и кровью» этот дисклеймер особенно важен: фильм, при всех его достоинствах и культовом статусе, стоит смотреть только тем, кто крепок кукухой и желудком.

Первоначальным названием фильма было «Мясники Божьи» (God's Own Butchers), а после выхода прокатчики иногда стыдливо переименовывали его в «Розу и меч» («The Rose and the Sword»). Верховен изначально решил бросить вызов идеализированным изображениям истории и показать средневековье ужасным для жизни временем ("stinking time in which to live"). Однако событийная часть претерпела множество переработок, связанных с давлением на режиссера нескольких разных источников финансирования, в первую очередь студии «Orion». Даже любовный треугольник, без которого сейчас сложно представить этот фильм, изначально не планировался, а в центре сюжета режиссер хотел видеть противостояние двух опытных воинов, Мартина и Хоквуда. Позже Верховен говорил: «Провал «Плоти и крови» стал для меня уроком: никогда больше не идите на компромисс в отношении основной сюжетной линии сценария». Также конфликт произошел между Верховеном и Рутгером Хауэром, которого на тот момент уже начинало утомлять злодейское амплуа и который хотел сыграть скорее героического, чем отрицательного персонажа. О причинах коммерческого провала конечного продукта высказался, например, кинокритик Дуглас Кизи: в фильме «нет героя, за которого можно было бы болеть, и нет счастливого фантазийного элемента, который мог бы скрасить неприятно реалистичное изображение Средневековья».

Впрочем, когда проходит первый, шоковый эффект, понимаешь, что Верховен снял отнюдь не реалистический фильм, а вполне себе фэнтези — только жестокое и прямо-таки зашкаливающе циничное; вместо клише о благородных рыцарях и еще более благородных разбойниках собрал другую подборку клише: о чуме, грязи по пояс, постоянных изнасилованиях, детской смертности, отрезанных языках, предательствах всех и всеми, дремучей суеверности и так далее. Ни о каком реализме в событийном плане речь даже близко не идет, а эпизоды с бочкой пороха («Следующий!») вообще чистой воды черная комедия. «Взаимоотношения» капеллана наемников со статуей святого Мартина — тоже скорее фэнтези плюс черная комедия, чем реализм: во время финальной разборки посреди горящего замка капеллан атакует главного героя зубцами большого подсвечника и выглядит при этом, как хрестоматийный черт с вилами посреди адского пламени. Но героя случайно (?) спасает статуя, которой священник перед этим так истово поклонялся.

Еще один парадокс «Плоти и крови» в том, что при всей трэшовости, при всех попытках Верховена показать «stinking time» и концентрацию всевозможного трэша в фильме множество красивых кадров. Музыку написал Бэйзил Поледурис (композитор, помимо прочего, обоих «Конанов» со Шварценеггером). Снимался фильм на натуре: в испанских городах Авила (Ávila) и Касерес (Cáceres), а также в замке Бельмонте (Castillo de Belmonte).

#drc_cinema

«Носферату, симфония ужаса» (Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens, 1922) — абсолютная классика и немецкого киноэкпрессионизма, и вообще кинохоррора; фильм, создавший один из наиболее узнаваемых архетипов кинематографического вампира — вампира-монстра. Этот архетип, имеющий куда более архаические корни, чем более современный образ вампира-аристократа, ничуть не утратил популярности за прошедшие сто с лишним лет. Отсылки к образу графа Орлока встречаются в культуре постоянно. Полноценные же ремейки у «Носферату» появляются лишь раз в полвека: в 1978 году Вернер Херцог снял «Носферату — призрак ночи» с Клаусом Кински, а в 2024 Роберт Эггерс — «Носферату» с Биллом Скарсгардом. И еще есть «кино, как мы делали кино» — «Тень вампира» с конгениальным Уиллемом Дефо в роли вампира, играющего роль человека, играющего роль вампира.

«Носферату» стал первым и последним фильмом, снятым компанией «Prana-Film». Идея снять фильм о вампирах принадлежала одному из основателей компании, Альбину Грау. Вдохновением для него послужил его личный опыт военных лет: зимой 1916 года сербский фермер рассказал ему, что его отец был вампиром и нежитью (Vampir und Untoter). Сценарий для «Носферату» написал Генрик Галеен (1881 — 1949), признанный эксперт в жанре романтики и хоррора, соавтор сценария в фильмах о Големе (1915 и 1920), впоследствии сценарист «Кабинета восковых фигур» (1924), режиссер «Пражского студента» (1926) и «Альрауне» (1928). Галеен перенес события «Дракулы» из Англии в вымышленный северогерманский портовый городок Висборг и изменил имена персонажей. Он также добавил мотив чумы, переносимой сопровождающими вампира крысами. Сценарий Галеена имел стихотворный ритм.

На роль режиссера был выбран Фридрих Вильгельм Мурнау, который снимал фильмы только с 1919 года, но хорошо себя зарекомендовал первыми семью постановками. Альбин Грау, выпускник Дрезденской академии художеств, стал художественным руководителем фильма и создавал декорации и костюмы. Впрочем, «Носферату» от большинства экспрессионистских картин того времени отличало большое количество съемок на натуре, а не в павильонах. Съемки «Носферату» начались в июле 1921 года в Висмаре. Заброшенные здания соляных складов, в которые по сюжету переезжал жить Носферату, и некоторые другие локации снимались в Любеке. Также натурные съемки проходили в Лауэнбурге и Ростоке и на острове Зильт. Затем съемочная группа отправилась в Карпаты, где в роли замка Орлока были отсняты Оравский град (Oravský hrad, по-немецки Arwaburg) и руины Старого Града (Starý hrad, он же Varínsky hrad, Varín и так далее, тоже на территории современной Словакии). Горные виды снимали в Высоких Татрах, и так далее — более полное описание съемочного процесса можно прочитать в немецкой википедии.

Фильм приняли в целом положительно; было немало восторженных рецензий. Не обошлось и без критики, например, указали на комичность заглавного героя, таскающего под мышкой свои гробы — «он словно пытается отправить рождественскую посылку незадолго до семи, когда почтовые отделения закрываются, и не знает, где попытаться это сделать». Но затем началось нехорошее. Флоранс Болкомб, вдова Брэма Стокера, уже в год премьеры подала на «Prana-Film» в суд, требуя 5000 фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба и уничтожения всех копий фильма. Денег она не получила, так как «Prana» признала себя банкротом. Однако в июле 1925 года берлинский суд в последней инстанции постановил, что все материалы фильма, включая все копии «Носферату», должны быть уничтожены. Лондонское Киносообщество дважды пыталось провести показы в Лондоне, и оба раза Флоранс вмешивалась и требовала запретить показ, причем в первый раз копию удалось скрыть, а во второй раз, четыре года спустя, алчная вдова все-таки победила, копию изъяли и уничтожили. После этого она за 40 000 долларов продала права на экранизацию «Дракулы» компании «Universal», которая в 1931 году выпустила первую «легальную» экранизацию с Бэлой Лугоши, но это уже другая история.

Уничтожения удалось избежать в основном тем копиям «Носферату», что уже были проданы за границу. С ними, впрочем, творился настоящий хаос: их перемонтировали, сокращали, меняли название и титры; например, в Америке немецкие имена героев заменили на оригинальные стокеровские, но местом действия вместо непонятного Висборга стал Бремен. Где-то даже доснимали дополнительные сцены; где-то сделали фильму хэппи-энд, собранный из ранних сцен фильма; где-то Носферату приобрел хорошее трансильванское имя Волкофф, и так далее.

Однако именно благодаря этим копиям фильм в итоге удалось реконструировать и воссоздать.

#drc_cinema

Наш пост про ремейк "Носферату", снятый Вернером Херцогом в 1979 году, здесь: https://vk.com/dark_romant...

"Казанова Федерико Феллини" (Il Casanova Di Federico Fellini, 1976) — фильм, стоящий особняком в послужном списке легендарного режиссёра. Сам Феллини впоследствии неоднократно отзывался об этой своей работе негативно, выражая также неприязнь к заглавному герою и к его мемуарам, в которых сексуальные похождения перечисляются с отстраненностью телефонной книги. Целью же фильма, по словам Феллини, было разоблачить пустоту жизни Казановы («...exposing "the void" of Casanova's life»).

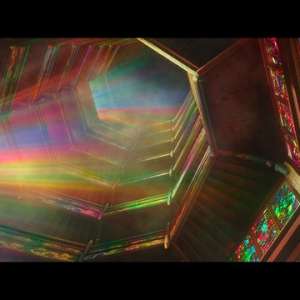

В итоге вместо эротики мы имеем практически фрик-шоу и фан-диссервис, вместо драмы — буффонаду и гротеск, вместо подлинных итальянских интерьеров и ландшафтов — масштабные студийные декорации (особенно запоминается венецианская лагуна, созданная, кажется, при помощи огромных волн полиэтиленовой пленки), вместо исторических костюмов — сюрреалистическое дизайнерское буйство (впрочем, именно костюмы принесли фильму Оскар и ряд других наград).

С другой стороны, сквозь весь этот вычурный и зачастую малоприятный изобразительный ряд, словно даже вопреки ему, проступает история абсолютного одиночества, разочарованности, вечных и тщетных поисков некой отвлеченной, абсолютной женственности (которую герой в итоге находит в заводной кукле) и тотального несоответствия человеческих амбиций и окружающей реальности.

Иными словами, если Феллини и ставил главной целью обличить или даже высмеять личность и жизнь Джакомо Казановы, в итоге фильм получился неизмеримо более универсальным и многозначным. Финальный кадр с героем, который кружится в механическом вальсе с заводной женщиной-куклой под музыку, напоминающую мелодию музыкальной шкатулки, врезается в память своим подлинно романтическим трагизмом.

Да и сам Дональд Сазерленд в этом фильме, что называется, отдельный вид прекрасного. Феллини видел главного героя гротескным, и потому настоял на том, чтобы актеру выбрили лоб и изменили при помощи грима линии носа и челюсти — но в итоге получилось некое неземное, странное, андрогинное, утонченное создание, вызывающее скорее жалость и сочувствие, чем заявленную режиссером неприязнь.

#drc_cinema

Наш пост про "Казанову" с Хитом Леджером здесь: https://vk.com/wall-359802...