Нас с детства учат, что «хороший» человек — это тот, кто легко сходится с людьми, много шутит, всегда готов к новым знакомствам и никогда не сидит в сторонке. Если ты не такой, то чувствуешь себя «неправильным», «скучным» или «недостаточно интересным». Это убеждение заставляет многих интровертов и просто более спокойных людей изматывать себя, пытаясь играть чужую роль.

Но правда в том, что мир нуждается в самых разных людях. Тихие наблюдатели, глубокие мыслители и те, кто предпочитает слушать, а не говорить, приносят не меньше ценности в общение. Настоящая, искренняя связь строится не на количестве сказанных слов или громкости смеха, а на подлинности и взаимопонимании. Быть собой, даже если это значит быть более сдержанным, — это не слабость, а сила, которая позволяет тебе находить по-настоящему близких людей.

«Под стеклянным колпаком», Сильвия Плат

Главная героиня, Эстер Гринвуд, — умная и талантливая девушка, которая выигрывает стажировку в модном журнале в Нью-Йорке. Кажется, что впереди ее ждет блестящее будущее, но вместо радости она чувствует, как ее медленно накрывает стеклянным колпаком — состоянием отчуждения и апатии, которое отделяет ее от мира и от самой себя.

Это невероятно откровенный и пронзительный роман о депрессии, о поиске своего места в жизни и о давлении общества, которое в 50-е годы не оставляло женщине особого выбора. Сильвия Плат с пугающей точностью описывает внутреннее состояние человека, который теряет связь с реальностью. Это нелегкое, но очень важное чтение о борьбе за собственное «я» и о том, как хрупка может быть человеческая психика.

Это нормально — иметь свое «третье место». Не дом (первое место) и не работа (второе), а то самое кафе, где бариста знает твой заказ. Та самая скамейка в парке, куда ты приходишь подумать. Или тот самый тихий уголок в библиотеке, который ты считаешь своим. Место, где на тебя никто не давит, где ты можешь просто быть, наблюдать, чувствовать себя частью чего-то, оставаясь при этом собой.

Социологи называют такие пространства «третьими местами», и они жизненно важны для нашего ментального здоровья. Это нейтральная территория, которая дает нам чувство общности и принадлежности без обязательств. Это не просто локация, это твое личное убежище в большом городе, маленький островок стабильности. И нуждаться в таком месте — совершенно нормально.

Эта книга — настоящий учебник по самозащите для твоего мозга. Чалдини на реальных примерах и научных исследованиях раскрывает 6 универсальных принципов, которые используют все — от маркетологов и политиков до наших друзей и близких, — чтобы заставить нас сказать «да».

Ты когда-нибудь покупал то, что не планировал, поддавался на уговоры или соглашался на неудобную просьбу, а потом не мог понять, почему? Эта книга объясняет, как работают эти скрытые механизмы: принцип дефицита, социального доказательства, авторитета и другие. Это не просто теория, а очень увлекательное и полезное чтение, которое помогает распознавать манипуляции и принимать более осознанные решения.

С детства нас часто учат, что «мальчики не плачут», «девочки не злятся», а «хорошие люди всегда улыбаются». Мы стремимся быть удобными, не показывать свою уязвимость и держать «лицо». В итоге мы учимся мастерски прятать свои страхи, гнев, обиды и грусть глубоко внутри. Нам кажется, что если мы их не видим, то их как бы и нет.

Но правда в том, что подавленные эмоции никуда не деваются. Они никуда не исчезают, а копятся, как бомба замедленного действия. Они начинают проявляться через тревожность, хроническую усталость, вспышки гнева по мелочам, психосоматические заболевания или просто чувство постоянного внутреннего напряжения. Учиться проживать свои эмоции, а не прятать их, — это не слабость, а путь к настоящему душевному здоровью.

«Шестерка воронов», Ли Бардуго

Это не просто фэнтези, а настоящий криминальный роман в обертке магического мира. Действие разворачивается в городе, похожем на Амстердам, но только более грязном, опасном и полном магии. Главный герой, Каз Бреккер, — криминальный гений с хромой ногой и дурной репутацией, который получает предложение совершить ограбление века. Ставки невероятно высоки: если все пойдет не так, миру грозит катастрофа.

Каз собирает команду из шести самых опасных и талантливых изгоев города: меткую стрелка, беглеца, шпиона, ведьму и человека, который умеет исчезать. Это захватывающий, остроумный и очень динамичный роман, полный интриг, предательств, неожиданных поворотов и невероятно харизматичных персонажей.

Это нормально — когда тебе грустно, страшно или ты просто перегружен, хотеть свернуться в самый маленький и плотный клубок. Спрятать голову, обнять колени, залезть под одеяло и стать как можно меньше. Это не инфантильное желание спрятаться от мира, а глубокий, древний инстинкт, заложенный в нашем теле.

Уменьшая свою физическую площадь, мы подсознательно пытаемся стать менее заметной мишенью для опасности, как это делают животные. Мы создаем вокруг себя физическую границу, кокон, который помогает почувствовать себя в большей безопасности и сохранить внутреннее тепло. Это телесный способ сказать себе: "Здесь, в этом маленьком пространстве, я в безопасности". И доверять этой мудрости своего тела — совершенно нормально.

Это не роман, а глубокое философское эссе, которое перевернуло представление многих людей о любви. Фромм утверждает, что любовь — это не чувство, которое просто «случается» с нами, а настоящее искусство, требующее усилий, практики и глубокого понимания себя и другого человека. Он разрушает мифы о том, что любовь — это только страсть, случайность или объект для получения выгоды.

Фромм говорит о любви как об активной деятельности, включающей в себя заботу, ответственность, уважение и знание.

Ты когда-нибудь задумывался, как ты ориентируешься в пространстве? Как запоминаешь дорогу домой, находишь нужный кабинет в большом здании или интуитивно понимаешь, где находишься в городе? Это кажется таким естественным, но за этим стоит одна из самых сложных систем нашего мозга.

Ученые обнаружили, что у нас в голове есть свой собственный, встроенный GPS-навигатор. Специальные клетки («нейроны места» и «нейроны решетки») постоянно создают и обновляют подробную карту окружающей местности. Они отслеживают твое положение, запоминают маршруты и выстраивают координатную сетку, по которой ты движешься. Это открытие было настолько важным, что за него присудили Нобелевскую премию.

Это нормально — иметь во взрослом возрасте свои «вещи-якоря». Та самая старая, растянутая толстовка, которая ощущается как объятие. Та самая, немного щербатая кружка, из которой чай почему-то вкуснее. Или тот самый старый плед, в который можно завернуться и почувствовать себя в полной безопасности, как в детстве.

В этом нет ничего инфантильного. В нашем постоянно меняющемся и сложном мире такие простые, неизменные предметы дают нашему мозгу столь необходимое чувство стабильности и предсказуемости. Они — наши маленькие, тихие островки безопасности, физическое воплощение уюта и покоя. И нуждаться в таких материальных «якорях» — совершенно нормально.

Эта романтическая идея глубоко укоренилась в массовой культуре: где-то там существует единственный человек, предназначенный именно тебе, и все проблемы решатся, когда вы встретитесь. Вера в такую «душу-близнеца» заставляет людей ждать чуда, игнорировать реальные проблемы в отношениях и постоянно искать что-то «лучшее», если нынешний партнер не соответствует идеальному образу из головы.

На самом деле, успешные отношения — это не результат волшебной встречи с «единственным», а результат работы, взаимного уважения, компромиссов и постоянного выбора друг друга. Не существует идеальных людей, и ожидать, что кто-то «заполнит» все твои пустоты, — это путь к разочарованию. Счастье в отношениях строится не на поиске недостающей половины, а на создании цельного союза двух самодостаточных людей.

Представь, что на Землю прилетали инопланетяне. Но они не вступали в контакт и не пытались нас завоевать. Они просто устроили «пикник» на обочине космической трассы и улетели, оставив после себя свой мусор. Эта территория, наполненная непонятными, чудесными и смертельно опасными артефактами, стала Зоной. А люди, которые рискуют жизнью, чтобы вынести оттуда эти артефакты, зовутся сталкерами.

Эта книга — не про пришельцев и бластеры. Это очень атмосферная, мрачная и философская история о человеке перед лицом непостижимого. О его жадности, отваге, отчаянии и вечной надежде на чудо. Стругацкие создали невероятно живой и гнетущий мир, который задает очень неудобные вопросы о человеческой природе и истинной цене наших желаний.

Это нормально — вдруг «очнуться» посреди привычного маршрута и не помнить, как ты прошел последние несколько кварталов. Ты шел с работы домой или в магазин, думал о своем, и вот ты уже почти у цели, а сам процесс пути как будто стерся из памяти. Возникает легкое, тревожное чувство: «А где я только что был? Я вообще смотрел по сторонам?».

Это не провал в памяти, а наоборот, признак идеально отлаженной работы твоего мозга. Когда ты выполняешь хорошо знакомое, рутинное действие, мозг переходит в энергосберегающий режим «автопилота». Твое подсознание и мышечная память ведут тело по маршруту, пока сознание свободно блуждает в мире мыслей и идей. И этот короткий миг рассинхронизации, когда ты «возвращаешься в тело», — совершенно нормален.

Нас с детства учат, что выбор профессии, партнера, университета — это судьбоносные моменты, которые определят всю твою дальнейшую жизнь. Под этим давлением каждый выбор становится источником огромного стресса. Мы тратим бесконечные часы на поиски «идеального» варианта, боясь ошибиться и упустить свой единственный шанс на счастье или успех.

Но правда в том, что наша жизнь — это не одна прямая дорога с одним верным поворотом. Это скорее переплетение тысячи тропинок, где почти каждый выбор можно скорректировать, изменить или даже отменить. Решения, которые кажутся окончательными, часто становятся лишь отправными точками для новых возможностей. Вера в то, что ошибка в одном решении сломает всю жизнь, лишает нас смелости рисковать, пробовать новое и учиться на своих промахах.

«Полночная библиотека», Мэтт Хейг

Представь, что между жизнью и смертью есть библиотека. Бесконечная библиотека, где каждая книга — это одна из твоих альтернативных жизней. Одна книга — та, где ты не расстался со своей первой любовью. Другая — где выбрал другую профессию. Третья — где переехал в другую страну. И ты можешь открыть любую из них и "прожить" этот вариант.

Именно в такую библиотеку попадает главная героиня Нора, которая решила, что ее жизнь не удалась. Она начинает путешествовать по своим несбывшимся жизням в поисках той самой, «идеальной». Это очень трогательная, светлая и жизнеутверждающая история о выборе, сожалениях и о том, как научиться ценить ту жизнь, которая у тебя есть.

Это нормально — быть разным человеком с разными людьми. С родителями ты один — спокойный и ответственный. С близкими друзьями — громкий, ироничный и немного сумасшедший. На работе — третий, собранный и серьезный профессионал. Иногда, оглядываясь на эти свои «версии», можно почувствовать себя лицемером или притворщиком: «А где же настоящий я?».

Но на самом деле, эта многогранность — не признак фальши. Это естественная и здоровая способность к адаптации. Мы, как хамелеоны, инстинктивно подстраиваем свое поведение под контекст, раскрывая те части себя, которые наиболее уместны в данный момент. Все эти «ты» — настоящие. Это просто разные грани твоей личности, и умение показывать их миру в зависимости от ситуации — это не лицемерие, а социальный интеллект.

«Превращение», Франц Кафка

Однажды утром коммивояжер Грегор Замза, проснувшись после беспокойного сна, обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. С этой будничной и ужасающей фразы начинается одна из самых известных повестей XX века. Самое страшное в ней — не само превращение, а то, как спокойно Грегор и его семья это принимают. Его первая мысль — не «что со мной случилось?», а «как я теперь поеду на работу?».

Это не просто история о фантастическом событии. Это мощная и очень точная метафора отчуждения, одиночества и того, как человек, переставший быть «полезным» для общества и семьи, моментально становится для них обузой и чем-то отвратительным.

В современном мире ценится постоянная занятость. Идея, что каждая минута должна быть посвящена работе, развитию, обучению или социальным контактам, глубоко укоренилась. Если твое расписание не забито до отказа, кажется, что ты что-то упускаешь, ленишься или недостаточно эффективен. Но это стремление к 100% заполнению времени — настоящий капкан.

Непрерывная активность не оставляет места для важнейших процессов: осмысления, творчества, интуиции, восстановления и просто бытия. Мозгу нужно время на "перезагрузку", на блуждание, на обработку впечатлений. Именно в моменты кажущегося "ничегонеделания" рождаются лучшие идеи, находятся решения проблем, происходит эмоциональное исцеление.

Присоединяйтесь к международному форуму «Облачные города», посвященному развитию цифрового пространства городов!

Регистрируйтесь бесплатно по ссылке: https://vk.cc/cPxnI5

«Франкенштейн, или Современный Прометей», Мэри Шелли

Многие знают эту историю как ужастик о монстре, но на самом деле это гораздо больше. Это трагическая повесть о молодом и амбициозном ученом, Викторе Франкенштейне, который сумел создать жизнь, но в ужасе отказался от своего творения в тот же миг, как оно открыло глаза. Он бросил свое «дитя» на произвол судьбы, обрекая его на одиночество и ненависть со стороны людей.

Эта книга — не про монстра, а про ответственность, предрассудки и отчаянную потребность в любви и принятии. Главный ужас романа — не внешность Создания, а его сокрушительное одиночество и то, как жестокость мира превращает невинное существо в чудовище.

На «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» завершилась пленарная сессия «Технологический каркас города. Пространство будущего». На ней мэры городов Индии, Беларуси, ЮАР и Зимбабве вместе с другими экспертами обсудили, как мегаполисы борются за инвестиции, технологии и таланты.

Спикеры обменялись идеями, поделились интересными кейсами и поразмышляли, как превращать вызовы в возможности. Например, Сяофэн Сунь, замдиректора Китайско-Сингапурского административного комитета экогорода Тяньцзинь, рассказал, как Китай и Сингапур превратили загрязненную пустошь в современный мегаполис с зеленым транспортом, энергосберегающими зданиями, крупнейшей подземной системой переработки мусора, 40 парками и 20% энергии из ВИЭ.

А Владислав Овчинский, министр Правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики, отметил, что за 15 лет Москва удвоила транспортный каркас, построив столько же объектов, сколько за предыдущие 75 лет, что задает новые стандарты для мегаполисов будущего.

Впереди еще множество сессий — заходите на наш Rutube https://vk.cc/cPBphR и первыми узнавайте об инновациях, меняющих мир.

Подробнее на сайте: https://vk.cc/cPBphT

Это нормально — вдруг посмотреть на хорошо знакомое лицо, слово или место и на долю секунды почувствовать, что видишь это впервые. Это странное ощущение называется «жамевю» (в переводе с французского — «никогда не виденное»). Ты абсолютно точно знаешь, что это твой друг или твоя улица, но мозг на мгновение отказывается это признавать, и все кажется чужим и незнакомым.

Это еще один сбой в системе распознавания нашего мозга, только наоборот. Если при дежавю мозг ошибочно помечает новое как «старое», то при жамевю он, наоборот, не может найти «файл» со знакомой информацией и воспринимает привычное как нечто совершенно новое. Это мимолетный взгляд на мир без фильтра прошлого опыта, и это совершенно нормально.

Этот совет звучит очень логично и кажется интуитивно правильным. Нам говорят, что подавлять гнев вредно, и лучший способ от него избавиться — дать ему физический выход. Но многочисленные исследования показывают, что это не всегда работает, а иногда делает только хуже. Агрессивное «выпускание пара» может действовать как тренировка. Чем больше ты практикуешь крик или удары, тем сильнее твой мозг укрепляет нейронные связи, отвечающие за агрессию. В итоге это не уменьшает гнев, а наоборот, подкрепляет его и делает тебя более вспыльчивым в будущем.

Это не значит, что гнев нужно подавлять. Но вместо того, чтобы выплескивать его в агрессивной форме, гораздо эффективнее бывает признать эту эмоцию, понять ее причину, а затем направить энергию в конструктивное русло или успокоить себя через дыхание, прогулку или спокойный разговор.

Это нормально — уставать от бесконечного самосовершенствования и чувствовать себя «недостаточно хорошим», несмотря на все усилия. Современный мир постоянно транслирует идею, что ты должен быть продуктивным, эффективным, постоянно развиваться, учить новое, быть лучшей версией себя. Мы стремимся к идеалу, который всегда ускользает.

Иногда это приводит к обратному эффекту: вместо роста ты чувствуешь постоянное напряжение, тревогу и выгорание. Наш мозг не предназначен для беспрерывной оптимизации. Ему нужен отдых, моменты застоя, а иногда и просто принятие себя таким, какой ты есть, со всеми «недостатками». Перестать бежать за недостижимым идеалом, иногда просто остановиться и сказать себе: «Я достаточно хорош прямо сейчас» — это не лень, а забота о себе.

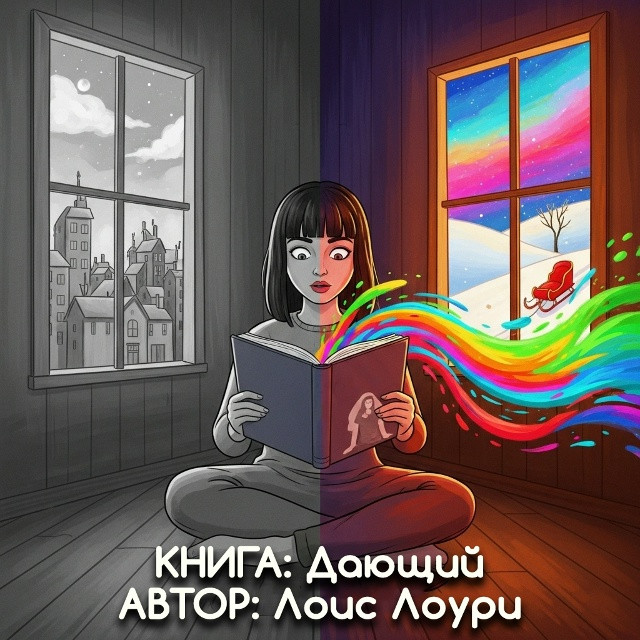

Представь себе идеальный мир. Здесь нет боли, грусти и страданий. Но также нет и выбора, нет ярких цветов, нет музыки и нет глубоких чувств — все подчинено строгому порядку. Главный герой, Джонас, живет в этом мире, пока его не выбирают на роль «Принимающего Память» — единственного человека, который должен хранить все воспоминания прошлого, со всей их радостью и болью.

Это очень сильная и трогательная притча о цене выбора, о важности памяти и о том, что значит быть по-настоящему живым. Книга задает вопрос: стоит ли безопасная, но серая жизнь того, чтобы отказаться от всего, что делает нас людьми — от любви до страдания? Это история, которая читается на одном дыхании, но заставляет задуматься о многом.

«Дающий», Лоис Лоури

Представь, что в один день весь твой город, весь мир начинает слепнуть. Не погружаться во тьму, а видеть только ослепительно-белую, молочнуб пелену. Именно это и происходит в романе Сарамаго. Эпидемия «белой болезни» охватывает общество, и власти в панике изолируют первых ослепших в заброшенной больнице, где и начинается настоящая борьба за выживание.

Это не просто роман-катастрофа. Это мощная и очень страшная аллегория о том, что происходит с человечеством, когда оно теряет привычные ориентиры и социальные нормы.

Представь две фигуры: одна — круглая, плавная, похожая на облако. Другая — острая, колючая, как осколок звезды. А теперь два выдуманных слова: «буба» и «кики». Какое слово подходит к какой фигуре? Почти все люди в мире, независимо от их языка, скажут, что плавная фигура — это «буба», а острая — «кики».

Этот феномен называется «эффект буба-кики». Он доказывает, что связь между звуками и формами в нашем мозгу не случайна. Мягкие, округлые звуки в слове «буба» интуитивно ассоциируются с плавной формой. А резкие, отрывистые звуки в «кики» — с острыми углами. Это маленький пример того, как глубоко и неосознанно наш мозг создает абстрактные связи и ищет гармонию в окружающем мире.

В культуре постоянной занятости и моментальных решений нас приучили к мысли, что любая проблема требует немедленного, активного вмешательства. Если ты столкнулся с препятствием, ты должен бросить на его преодоление все свои силы, иначе ты "отлыниваешь" или "недостаточно мотивирован". Но этот подход часто приводит к выгоранию, импульсивным и неэффективным решениям, а иногда и к усугублению ситуации.

Некоторые проблемы, как и некоторые сложные задачи, не требуют мгновенного решения. Им нужно "отлежаться". Мозгу порой нужно время, чтобы обработать информацию, переключиться, найти неочевидные связи. Иногда лучшее, что ты можешь сделать, — это отложить проблему в сторону, заняться чем-то другим, а потом вернуться к ней со свежим взглядом. Это не прокрастинация, а стратегическое мышление.

Это нормально — видеть знаки и закономерности в случайных совпадениях. Наш мозг — это машина по поиску паттернов, которая инстинктивно пытается упорядочить хаос и найти смысл даже там, где его нет, превращая обычный день в череду «посланий» от вселенной.

Эта особенность досталась нам от предков, которым она помогала выживать, отличая хищника от тени. Сегодня этот же древний механизм заставляет нас видеть «судьбу» в повторяющихся числах или случайных встречах. Наш мозг не любит случайности, и во многом из за этой фишки появилось так много суеверий.

Это нормально — замолкать в разговоре, когда у тебя в голове бушует целый шторм мыслей, и ты не можешь ничего сказать. Иногда кажется, что мозг работает слишком быстро: ты прокручиваешь десятки вариантов ответа, анализируешь возможные реакции, вспоминаешь прошлый опыт, пытаешься предсказать будущее. И пока ты это делаешь, идеальный момент для ответа уходит.

В итоге ты выглядишь задумчивым или даже отстраненным, хотя на самом деле внутри тебя происходит целая интеллектуальная битва. Это не всегда нерешительность, а иногда просто перегрузка информацией, попытка обработать слишком много данных одновременно.